Fernwärme in Nürnberg: Gestern – Heute – Morgen

Das Heizkraftwerk Volkmannstraße nach 1954. Im Vordergrund der Ludwig-Main-Donau-Kanal.

Seit fast 90 Jahren gibt es Fernwärme in Nürnberg. Im Lauf der Jahre wurde das Leitungsnetz Schritt für Schritt ausgebaut, unterschiedliche neue Erzeugungsanlagen kamen dazu und die umweltfreundliche Produktion wurde immer wichtiger. Ein Blick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Nürnberger Fernwärme.

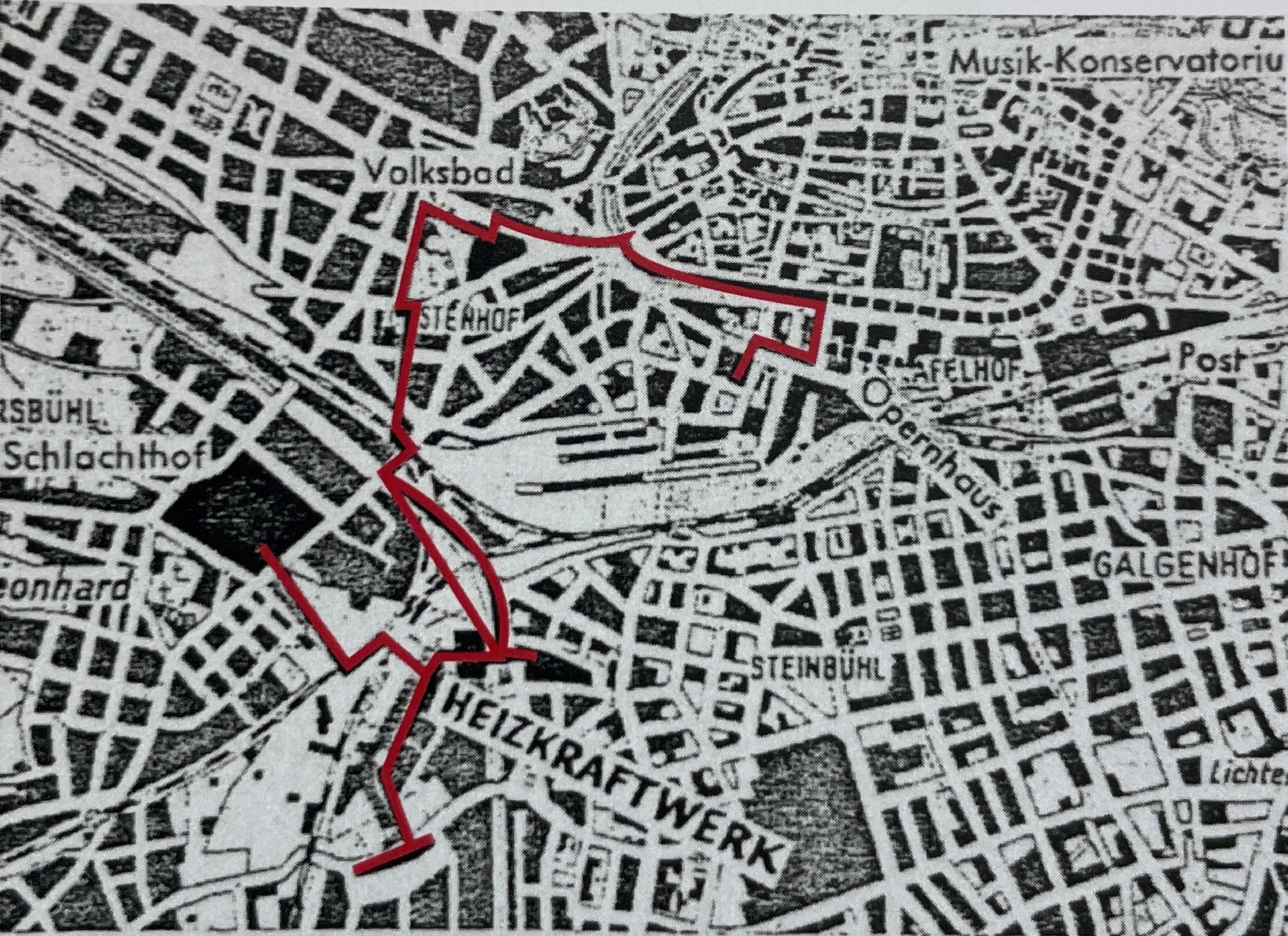

Die Geschichte der Fernwärmeversorgung in Nürnberg begann 1937 mit der ersten Dampfbelieferung des städtischen Gaswerks an den Schlachthof. Zur Orientierung: Das ehemalige Schlachthofgelände befindet sich im Stadtteil St. Leonhard/Schweinau. Heute ist darin der Kulturladen Villa Leon zu finden.

Doch der Ausbau verlief zunächst schleppend. Luftangriffe zerstörten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs das 1942 begonnene „Gemeinschaftsheizkraftwerk Gaswerke Schlachthof“. Erst nach Kriegsende, als die Stadt wieder aufgebaut wurde, konnte auch die leitungsgebundene Wärmeversorgung stetig weiterentwickelt werden.

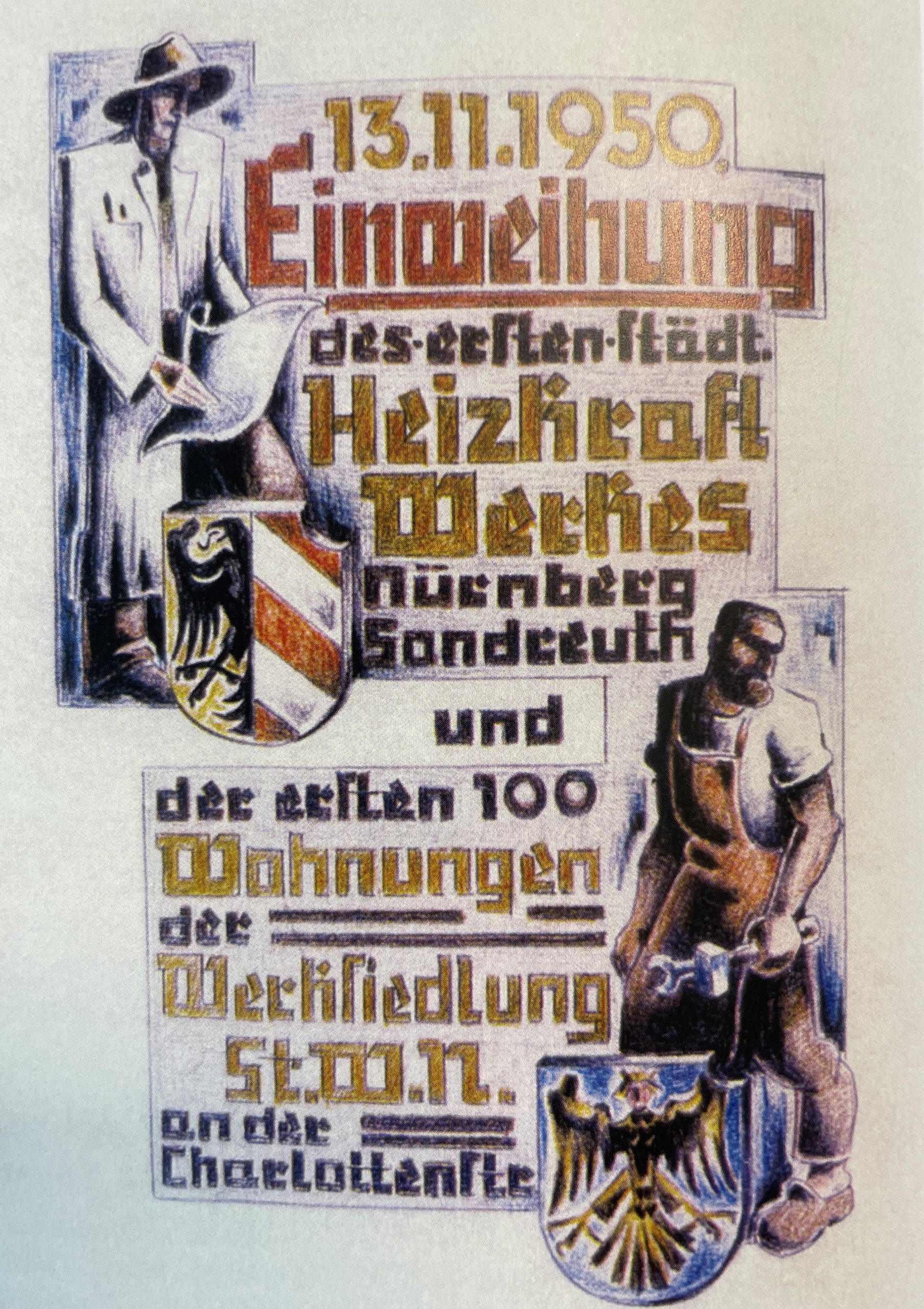

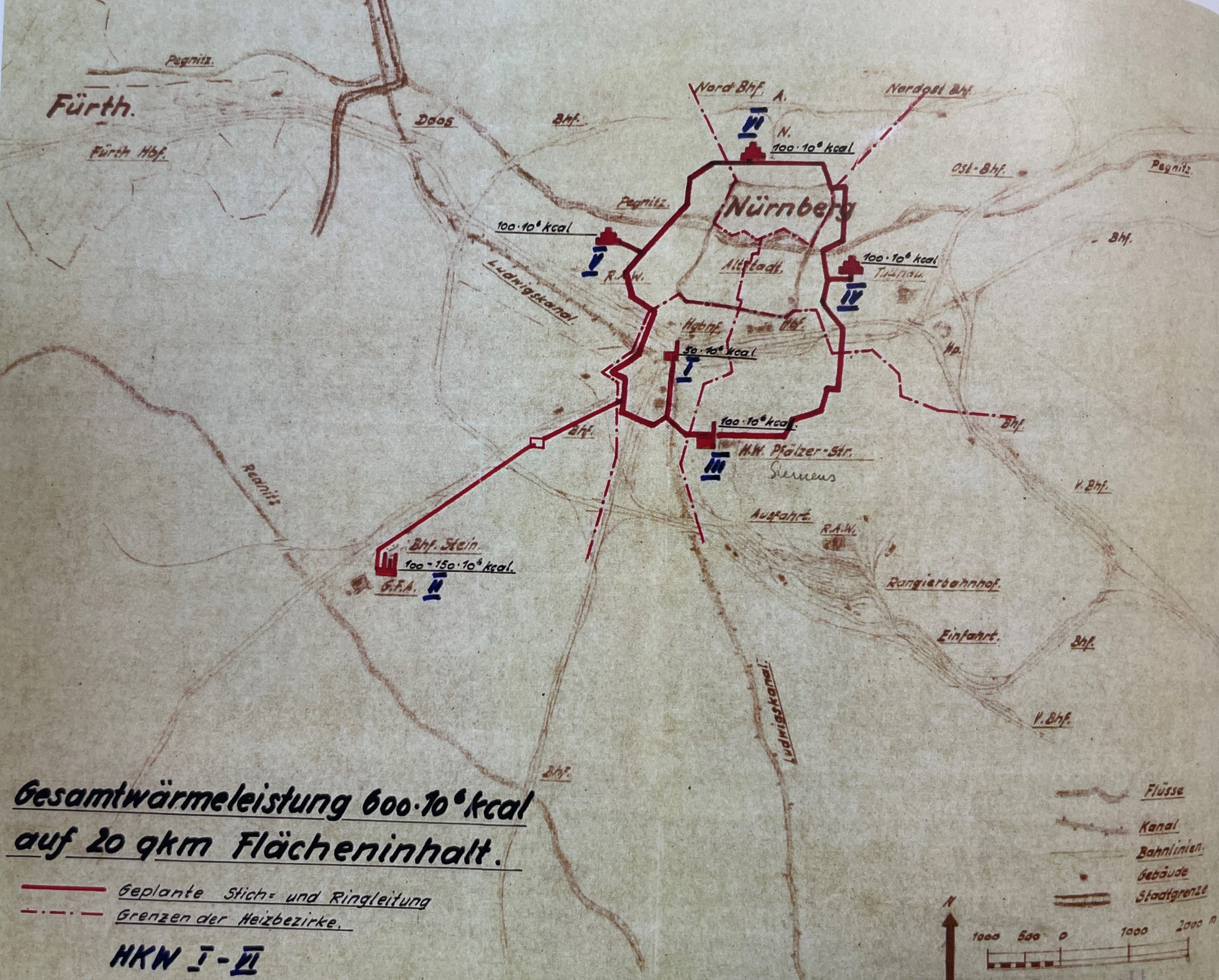

Im November 1950 nahm das Heizkraftwerk Sandreuth seinen Betrieb auf und versorgte neben dem Schlachthof 104 Wohnungen der Werkssiedlung Charlottenstraße. Wenige Jahre später konnte bereits ein Innenstadtnetz mit Ferndampf versorgt werden. In den Folgejahren wurden große Teile der Innenstadt an das Fernwärmenetz angeschlossen.

In den 50er und 60er Jahren kam die Versorgung großer neuer Siedlungsgebiete hinzu: Zum Beispiel wird Nürnberg-Langwasser seit 1965 zentral mit Fernwärme versorgt. Und zwei Jahre später nahm die EWAG Energie- und Wasserversorgung Aktiengesellschaft – das Vorgängerunternehmen der N-ERGIE Aktiengesellschaft – mit Heizwasser aus dem Kraftwerk Franken I in Gebersdorf die Fernwärmeversorgung Süd auf.

Meilensteine in der Fernwärme-Erzeugung

Das Heizkraftwerk Sandreuth wurde mehrfach erweitert und in den 1960er Jahren durch eine Spitzenanlage am Plärrer, durch das Heizwerk Langwasser sowie das Heizwerk Fuchsstraße (Muggenhof) ergänzt. Seit 1968 steuert die benachbarte Müllverbrennungsanlage der Stadt Nürnberg Dampf zur Strom- und Wärmeerzeugung bei (hier weitere Infos).

Das Heizwerk Maxfeld speist seit 1978 in das Fernwärmeverbundnetz.

1982 nahm anstelle der bisherigen Anlage das neue und wesentlich leistungsstärkere Heizkraftwerk Sandreuth mit drei Steinkohle-Kesseln seinen Betrieb auf. Durch den Neubau konnten die bisherigen dezentralen Teilnetze zusammengeführt. Strom und Fernwärme werden seitdem zum größten Teil zentral im Heizkraftwerk Sandreuth mit Hilfe der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt.

Vorreiter in Deutschland: Kohleausstieg im Jahr 2005

Schon vor knapp 20 Jahren haben wir mit der Dekarbonisierung unserer Fernwärme-Erzeugung begonnen – und waren damit einer der Vorreiter in Deutschland: 2005 endete die Kohle-Ära mit dem letzten Kohlezug. Die N-ERGIE investierte damals rund 90 Mio. Euro in die Umrüstung auf eine moderne Gas- und Dampfturbinen-Anlage (kurz: GuD-Anlage). Die letzten sichtbaren Überreste aus dieser Zeit – acht markante Kohlesilos – verschwanden 2023 endgültig vom Kraftwerksgelände (mehr dazu hier).

Es folgten weitere innovative Projekte, die wesentlich zur Weiterentwicklung des Standorts und zur Dekarbonisierung der Fernwärme-Erzeugung beigetragen haben: 2012 wurde ein Biomasse-Heizkraftwerk in das bestehende Fernwärmesystem integriert, das mit Holzhackschnitzeln aus der Landschaftspflege betrieben wird. Im hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozess erzeugt das Biomasse-Heizkraftwerk gleichzeitig Strom und Fernwärme mit einem Brennstoff-Nutzungsgrad von über 85 Prozent.

Mit dem Wärmespeicher, der Ende 2014 seinen Betrieb aufnahm, hat die N-ERGIE einen weiteren wichtigen und wegweisenden Baustein für das Gelingen der Energiewende gesetzt. Der Wärmespeicher hat die Funktion eines Heißwassertanks, der zur Zwischenspeicherung von Wärme dient und mit dem Nürnberger Fernwärmenetz verbunden ist. Durch den Speicher kann die Strom- von der Wärmeerzeugung zeitlich entkoppelt werden, was den Einsatz des Heizkraftwerks noch flexibler macht und die Einspeisemöglichkeiten für erneuerbare Energien erhöht. Bei einer Höhe von 70 Metern und einem Durchmesser von 26 Metern fasst der Wärmespeicher etwa 33.000 Kubikmeter Wasser.

Zwei Longfrontbagger "beißen" sich durch die alten Kohlesilos.

Modernisierte Erzeugungsanlagen und ein innovativer Netzanschluss

2018 wurde das Heizwerk in Klingenhof und 2021 das Heizwerk in Langwasser zu modernen KWK-Anlagen umgerüstet. Während die Heizwerke zuvor nur bei besonders kalten Temperaturen die umliegenden Stadtgebiete mit Fernwärme versorgten, liefern sie als moderne Heizkraftwerke ganzjährig und hocheffizient gleichzeitig Strom und Wärme. Das gewährleistet eine noch bessere Spitzenlast- bzw. Netzabsicherung in diesen Stadtgebieten und ermöglicht auch den Anschluss weiterer Kunden an das Fernwärmenetz.

Im Jahr 2022 konnte mit 15 Megawatt (MW) einer der größten Fernwärme-Einzelanschlüsse bei MAN Truck&Bus SE in Betrieb gehen. Bei weiteren Optimierungen am Standort sind perspektivisch bis zu 30 MW möglich (weitere Infos). Die N-ERGIE setzte den Hausanschluss – deutschlandweit einmalig – als sogenannten Dreileiter-Anschluss um und verband damit zwei bisher getrennte zentrale Fernwärmeleitungen. Die neue „Südspange“ ermöglicht den Anschluss neuer Quartiere wie Lichtenreuth und macht das Netz auch in diesem Gebiet redundant und damit ausfallsicher (mehr zum MAN-Projekt).

Dekarbonisierung der Fernwärme-Erzeugung und Fernwärme-Ausbau im Blick

Zwei neue Gasturbinen ersetzen im Heizkraftwerk Sandreuth seit 2022 die beiden alten Maschinen, die nach 17 Jahren und über 100.000 Betriebsstunden am Ende ihrer technischen und wirtschaftlichen Lebenszeit angekommen sind. Das Besondere der Modernisierung: Die neuen Turbinen sind nicht nur effizienter, sondern sie sind auch H2-ready. Das heißt, es ist möglich, bei der Verbrennung zunächst bis zu rund 15 Volumenprozent Wasserstoff beizumischen, sobald dieser verfügbar ist.

Der Anteil klimaneutraler Energieträger in der Fernwärme-Erzeugung soll in den nächsten Jahren schrittweise gesteigert werden. Hierzu plant die N-ERGIE mehrere neue Anlagen und strebt an, die jährliche benötigte Fernwärmemenge bis 2035 klimaneutral zu erzeugen. Mögliche Bausteine auf dem Weg zur grünen Fernwärme-Erzeugung könnten Altholzverwertung, Großwärmepumpen, Abwärme, Erdwärme oder Wasserstoff sein (weitere Infos).

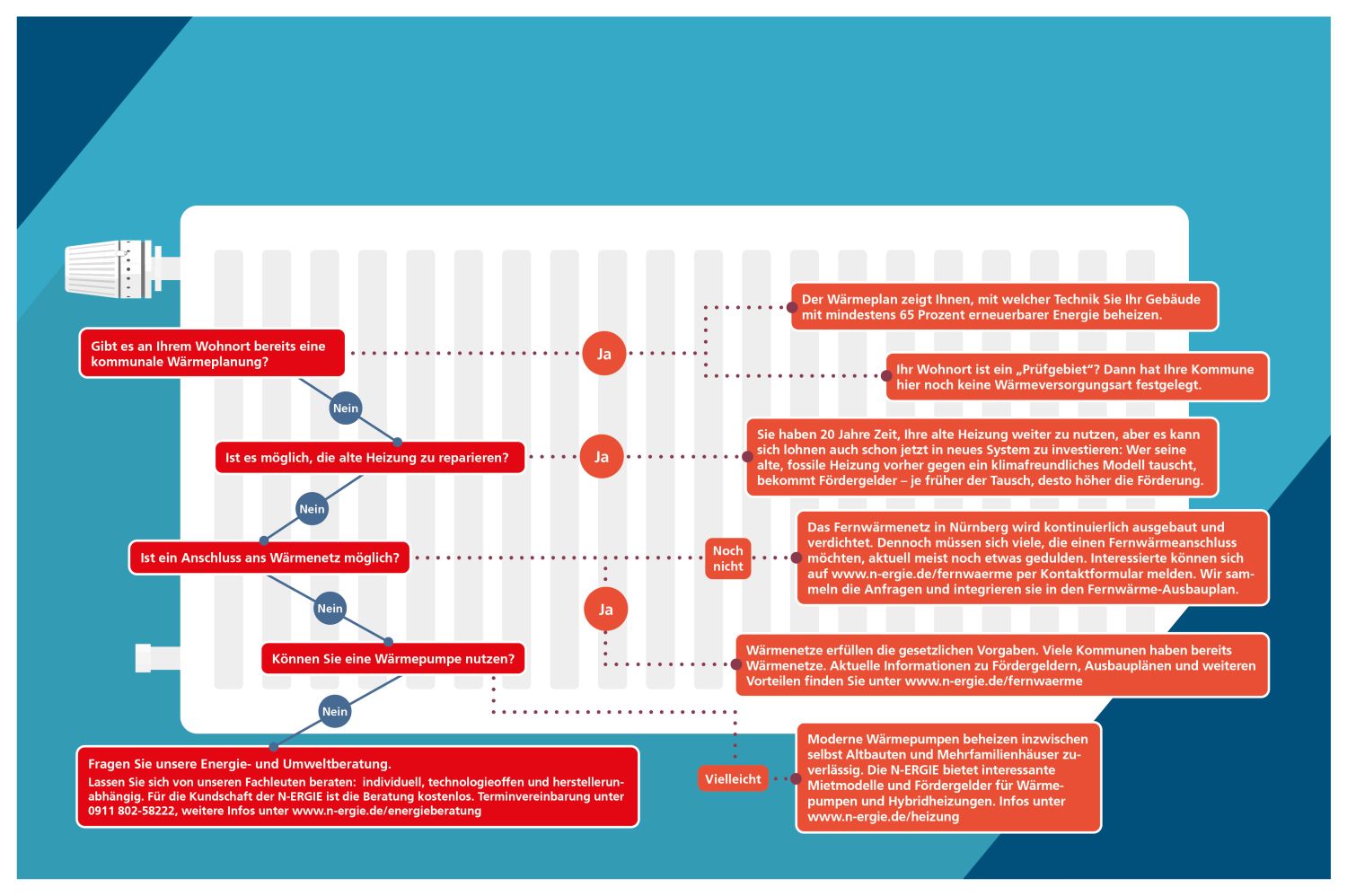

Parallel dazu möchte die N-ERGIE noch mehr Menschen in Nürnberg einen Anschluss an das Fernwärmenetz ermöglichen. Aktuell sind schon mehr als 50.000 Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen an die Fernwärme angeschlossen. Die Wärme wird hinter einigen Anschlüssen noch in verschiedene Einheiten weiterverteilt. Damit ist aktuell rund ein Viertel des Raumwärmebedarfs im Stadtgebiet gedeckt. Ziel ist, bis 2040 den Anteil auf bis zu 50 Prozent des Gesamtbedarfs in Nürnberg zu erhöhen.

Um dieses Ziel zu erreichen, definiert die N-ERGIE sukzessive neue Fernwärme-Ausbaugebiete. Details dazu unter www.fernwaerme.n-ergie.de.

Quelle u.a.: Jörgen Kolar: Chronik der Fernwärmeversorgung Nürnberg, Nürnberg, 2013, Hrsg.: N-ERGIE Aktiengesellschaft.

Vor einer der neuen Gasturbinen (v.l.): Maik Render, Vorstandssprecher der N-ERGIE, Marcus König, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, und Norman Villnow, Geschäftsführer der N-ERGIE Kraftwerke GmbH